CERCLE d’HISTOIRE LOCALE de TRIEUX

Créé il y a plus de vingt ans, le Cercle d’Histoire locale de Trieux et environs vous propose de découvrir, dans cette rubrique, faits,

récits et anecdotes concernant notre localité et la vie d’autrefois afin de permettre aux anciens Triotins et aux nouveaux venus de (re-)découvrir leur lieu de vie.

Nous espérons que nos articles susciteront des vocations. Si parmi nos lecteurs se trouvent des personnes prêtent à partager leurs souvenirs

et leurs archives, ils peuvent nous contacter afin d’enrichir le contenu de futures publications.

Les publications d’images et de textes sur ce site sont sous l’entière responsabilité de l’association du Cercle d’Histoire de Trieux.

Tous les thèmes peuvent être abordés, ceux de la petite Histoire comme de la grande Histoire :

les guerres, les activités économiques et les métiers, la vie quotidienne avec ses joies et ses peines (les fêtes, l’alimentation…),

les objets devenus insolites et les faits divers.

Nous espérons ainsi vous distraire, vous faire sourire ou vous émouvoir.

Bon cheminement avec nous sur les traces de notre passé.

|

CERCLE D’HISTOIRE DE TRIEUX L’Histoire, particulièrement locale, vous intéresse ? |

PUBLICATION Mai 2025 – N°11

L’AFFAIRE DE TRIEUX

Affaire d’État ?

Nous sommes en 1888, le 20 janvier, Nicolas Barbarot (1), 71 ans, ancien garde-chasse chez de Wendel, est avisé de la présence de sangliers au nord de Trieux, vers le lieu-dit « sur le Mont », à la limite de la frontière

allemande (2). N’ayant rien trouvé, le chasseur décide de quitter les lieux. Mais un douanier Allemand, présent à la frontière, l’invite à le rejoindre, puis, l’accusant de braconnage sur le territoire allemand, veut l’amener à Fontoy. Nicolas Barbarot refuse, s’ensuit une empoignade.

Malgré l’émotion suscitée par cet incident, la volonté, du côté de Trieux, était d’étouffer l’affaire. C’était sans compter sur l’emballement médiatique provoqué par la presse nationale. Comment expliquer l’attitude des uns et

des autres ?

Les versions de l’incident

Celle de M. Barbarot, transcrite par le commissaire spécial de Police : « N’apercevant pas le gibier en question, j’allais rebrousser chemin lorsqu’un douanier allemand de Lommerange qui se trouvait à 150 mètres de moi, assis sur la borne frontière n° 220, me fit signe de venir en m’appelant Hé ! Hé ! – croyant que ce douanier allait m’indiquer le passage des sangliers je m’approchais de lui sans la moindre méfiance. Arrivé près de lui je lui tendis la main et lui demandai ce qu’il me voulait. Au même instant il me sauta au collet et chercha à me désarmer en me disant vous êtes un braconnier, je vous arrête et vais vous conduire à Fontoy. Je lui réponds que j’étais en France et que je n’avais rien à faire à Fontoy. Dans la lutte, il cherchait à m’entraîner sur le territoire allemand. Par deux fois je le terrassai mais à la fin il me culbuta et me mit un genou sur la poitrine.

Dans cette position, j’appelai au secours ! – à moi ! À l’arrivée de M. Micloux (3), François, âgé de 44 ans, cultivateur à Trieux, qui se trouvait à 100 mètres de moi, accourut, mais à son approche mon agresseur prît la fuite en emportant mon fusil qui doit être tordu et brisé à la crosse. »

Une autre version, de laquelle émane d’avantage d’émotion, est donnée par un journaliste de la Lanterne qui s’est déplacé depuis Paris.

J’ai été voir M. Barbarot, c’est un robuste vieillard de soixante-dix ans, très vert encore, mais que j’ai trouvé en proie à une profonde émotion, bien légitime, et les longs interrogatoires que le procureur et le substitut lui ont fait subir. Voici comment il m’a raconté l’agression dont il a été victime : « Vendredi vers 9 h., on vint me dire qu’on avait vu des sangliers dans les parages du Mont, je pris mon fusil, un cadeau de M. de Wendel. J’étais à 140 mètres environ de la frontière, quand j’aperçus un douanier allemand assis sur la borne qui me faisait signe d’approcher. Croyant qu’il allait me donner quelques renseignements sur l’endroit où se trouvaient les sangliers, je m’avançais, mais comme j’arrivais près de lui il me dit en mauvais français : « donne-moi ton fusil et suis-moi. » Comprenant alors que l’allemand voulait me faire passer la frontière pour verbaliser contre moi, je refusai. Alors il se jeta sur moi et commença une lutte acharnée. Deux fois, malgré mon grand âge, je le terrassai, mais à la fin, comme j’étais à bout de force, il me renversa, me mit un genou sur la poitrine et m’arracha mon fusil qui était chargé à balle. C’est même un miracle que cette arme qui a été faussée dans la lutte ne soit pas partie. » A ce point de son récit, le vieillard est gagné par une émotion violente, et des larmes coulent de ses yeux.

« Ah ! Quel malheur, me dit-il, que je n’aie pas eu dix ans de moins. Cela ne se serait pas passé comme cela. Mais que voulez-vous je suis trop vieux ! Et ce misérable est un fort gaillard de 30 à 35 ans ! » Je pris congé du vieillard dont l’émotion devenait trop grande.

Version du douanier allemand, racontée par le journal Messin, en langue française, La Gazette de Lorraine. « Nous entrons à Lommerange où la population discute l’événement sans lui accorder trop d’importance. M. Hahnemann, le douanier en question, est chez lui ; il a à l’œil droit une forte ecchymose et nous raconte qu’elle provient de la lutte qu’il a eu à soutenir avec M. Barbarot.(.) il nous conduit sur le théâtre de l’incident (.)

et explique dans quelles conditions il fut amené à s’emparer du fusil de M.Barbarot. Samedi dernier, vers dix heures et demie du matin, M.Hahnemann, qui était en tournée au nord-ouest de Lommerange, remarqua du côté de la frontière un chasseur qui, selon toutes les apparences, battait le terrain allemand et qui pouvait être éloigné du douanier d’un km environ. Pour ne pas être gêné dans sa course, M.Hahnemann. ôta son paletot et ses bottes et se mit à courir dans la direction du chasseur. M. Barbarot, à ce qu’affirme le douanier, aurait battu en retraite en l’apercevant. Cependant, il s’arrêta aux cris poussés par M.Hah., alors que celui-ci s’était rapproché de lui d’environ 150 mètres. Il vint même au-devant de M. Hah. et essaye d’entamer en français une conversation amicale, à laquelle celui-ci ne put prendre part. M. Hah. invita M. Barbarot à le suivre à Fontoy et, joignant le geste à la parole, il lui mit la main au collet. Le garde-chasse se défendit d’autant plus que le douanier cherchait à lui arracher le fusil. Il s’en suivit une lutte corps à corps ; finalement M. Hah. Parvint à se saisir de l’arme4, et tous deux s’en allèrent, chacun de son côté. Ceci se passait à cinq pas de la frontière sur le territoire allemand. »

Cet article, de la Gazette de Lorraine, s’inscrit dans une effervescence journalistique, émanant de grands titres de la presse quotidienne française dont les tirages cumulés avoisinent les deux millions d’exemplaires : le Temps, La Croix, le constitutionnel, le Petit Journal, l’Univers, le Gaulois, la Lanterne, le Figaro, l’intransigeant … Mais, comme feu de paille, l’incident fut débranché de la Une de l’actualité après que, très rapidement, les autorités politiques, des deux côtés de la frontière, eurent considéré que cet incident était sans importance, d’autant, qu’à Trieux, personne n’avait souhaité porter plainte, craignant des représailles allemandes, puisque de nombreux cultivateurs possèdent des terres enclavées dans le territoire allemand, et sont donc obligés de franchir régulièrement la frontière.

La médiatisation de cette « Affaire de Trieux », même si elle n’a pas été souhaitée par les acteurs locaux, a soulevé en France une forte indignation, renforcée par certains titres de presse « Nouvel attentat allemand » « l’agression de Trieux » qui placent l’affaire sur un haut degré d’intensité. Des événements récents pouvant rendre cette approche crédible.

Deux incidents diplomatiques récents

Quatre mois avant « l’Affaire de Trieux », lors d’une battue à Vexaincourt (Vosges), sur la ligne frontière franco-allemande, Richard Kauffmann, soldat Allemand, tue le garde-chasse français Brignon et blesse un autre chasseur. L’indignation retomba quelque peu après les excuses allemandes accompagnée d’une très large indemnisation offerte à la veuve Brignon (50 000 marks-or, soit 61 700 francs), une petite fortune, le salaire mensuel du garde Brignon étant de 100 francs. Les « largesses » allemandes semblent être une façon d’apparaître soucieux d’atténuer les tensions avec la France qui, quelques mois auparavant, avaient pris une tournure dangereuse.

Alors que les discours revanchards du ministre de la guerre, le général Boulanger, avaient eu pour conséquence d’exacerber les tensions entre France et Allemagne. Un sérieux incident diplomatique éclate le 21 avril 1887. Le commissaire de police français, Guillaume Schnaebele de Pagny/Moselle, tombe dans le piège tendu par le commissaire d’Ars/Moselle (Allemagne) consistant à attirer le commissaire français, pour régler un problème mineur, sur le sol allemand. Schnaebele est emprisonné et menacé de cour martiale sous l’accusation d’espionnage.

Du côté français, les discours belliqueux du général Boulanger, se trouvent confortés par cet incident. S’achemine-t-on vers une nouvelle guerre ? Voilà bien une perspective nullement présente dans l’esprit des Allemands, d’autant que Bismarck considère l’arrestation du commissaire français comme une maladresse. Finalement, souhaitant clore cette affaire, les allemands libèrent Schnaebele ; l’affaire est classée. Quant à Nicolas Barbarot, il fut repris dans les griffes du douanier Hahnemann le 9 mai 1890. Occupé dans un bois appartenant à de Wendel (à moins de 4 km de la frontière, alors que les habitants des villes limitrophes peuvent s’enfoncer jusqu’à 6 km en pays annexés5) il fut arrêté par le douanier Hahnemann. Emmené à Lommerange, le maire, M. Pallez, qui s’était proposer de garder M. Barbarot, le laissa filer pendant que le douanier allait à Fontoy recevoir des instructions. Cette réplique, à la secousse de 1888, semble être la dernière connue.

En conclusion, l’incident de Trieux éclaire un pan de notre histoire suite aux conséquences de la défaite française en 1870, mais aussi, donne à comprendre, pour une part, à travers la haine engendrée, l’acceptation des populations à un nouveau conflit. Bien plus meurtrier !

(1) Nicolas Barbarot est né à Trieux le 2 octobre 1818, il décède le 16 janvier 1893. Le 10 juin 1845, il épouse Anne Lanher (1814-1899). Il exerça les métiers de scieur de long, facteur de coupe (gestion des coupes de bois), Garde-chasse privé.

(2) Seize ans auparavant, à l’issue de l’annexion d’une partie du département de la Moselle par l’Allemagne, Trieux est devenu ville-frontière.

(3) Il s’agit, en réalité, de M. Nicloux.

(4) Dans sa séance du 6 avril 1888, Le tribunal de Thionville (Allemagne), prononce la confiscation du fusil de M. Barbarot qui, selon le procureur, chassait sur le territoire allemand.

(5) L’est Républicain du 12 mai 1890

Daniel SOMMEN

Sources : Les titres de presses mentionnés dans cet article. Xavier Perrot, braconnages transfrontaliers. « Délits de chasse et incidents de frontières en Alsace-Lorraine à la fin du 19ème siècle. » Revue trimestrielle de droit animalier,2017, le braconnage pp 275-319.

PUBLICATION Décembre 2024 – N°9

TRIEUX : UNE HISTOIRE, PLUSIEURS FOIS, MILLÉNAIRE (suite du n° 8)

Poursuivons notre survol rapide de l’histoire multimillénaire de Trieux. Nous arrivons au 17 ème siècle…

Un 17ème siècle agité

Enjambant plusieurs siècles durant lesquelles une forte solidarité unit les habitants, soudée par les droits d’usage (notamment le droits de vaine pâture, qui permet de faire paître les bêtes sur les chemins, la jachère (un tiers des terres) et le ban communal une fois les récoltes rentrées). Une vie, pour autant, non idyllique mais qui subit, dans les années 1630, un déferlement d’horreurs juste qu’alors inédite.

Les malheurs de la guerre de 30 ans (1618-1648)

L’Empereur du Saint Empire Germanique, Ferdinand II, voulant exclure les protestants, déclencha les hostilités qui s’ élargit rapidement dans une confrontation avec la France et son alliés suédois.

Dans ce climat de tension, le Duc de Lorraine, Charles IV, ne donnant pas à la France suffisamment de gages pour asseoir son influence jusqu’au Rhin, engagea notre région dans une guerre qui, à partir de 1633, déchira notre région qui perdit 50% de sa population, 90% en certains endroits (ici en particulier).

Les batailles furent moins dévastatrices que les pillages et exactions de troupes de mercenaires, trop souvent livrées à elles-mêmes.

Placé sur la ligne reliant les places fortes de Sancy/Briey et sa proximité avec l’opulence, réelle ou supposée, de l’abbaye de St-Pierremont, Trieux a connu de multiples passages indésirables de troupes « amies » ou « ennemies », composées essentiellement de mercenaires.

Jean Bauchez, un chroniqueur de l’époque, décrit les tortures que les mercenaires croates firent subir aux habitants de Briey, après la prise de cette ville en 1636 :

« Tous les hommes qu’ils y trouvèrent, aux uns coupèrent la langue, aux autres les bras, aux autres encore la tête. Ils violèrent les femmes et les filles… ils pendaient les enfants… Ils faisaient boire à des hommes trois ou quatre seau d’eau qui découlait des fumiers et sautaient, à pieds fermes sur les ventres de ce pauvre peuple, à tel point qu’on les entendait crever de bien loin »

« La région de Briey a été totalement désertée par ses habitants réfugiés dans les bois … »

Toujours en 1636 (stéphane Gaber, la Lorraine Meurtrie), « devant l’échec de la prise de Sancy, des Croates s’en prirent aux villages voisins qu’ils incendiaires et tuaient tout ce qu’ils rencontraient ».

La famine ajouta à la désolation : « la famine fut presque, de tout le pays. Ces pauvres gens, tous râves et desséchés, faisant du pain avec des glands, en abondance, n’y étant point rester de porcs pour les manger ».

Enfin, à ces malheurs se greffa les épidémies de typhus et de peste.

A Trieux ou Lommerange, l’ensemble, quasiment, des maisons incendiées en 1636 ne purent être reconstruites rapidement. En effet, ni la destruction du château de Sancy, en 1640, après celui de Briey, ni la signature du traité de Westphalie, en 1648, mettant fin à la guerre de Trente ans n’arrêtèrent le passage de troupes. En effet, le statut du Duché de Lorraine restait à définir. Il fallut attendre 1697 pour, qu’à l’occasion du traité de Ryswick, la Lorraine recouvrât son indépendance.

Néanmoins, la vie repris graduellement vers le milieu du 17ème s.

Dès 1648 la cure de Trieux fut, à nouveau, affectée.

En 1692, Trieux comptait 26 familles, Lommerange 25. En 1746, la communauté triotine comptait 76 familles (entre 250 et 300 habitants). En 1790, Trieux compatit 360 habitants.[1]

La fin de l’Ancien Régime

Les Doléances (extrait du registre de L’assemblée municipale)

«Ce jourd’hui vingt neuf juin mil sept cent quatre vingt huit…la nouvelle administration qu’il plait à sa majesté d’établir … pour gérer les affaires… ce premier pas vers le bien être mérite notre reconnaissance envers le souverain et doit augmenter notre confiance en ses bontés… Tous les membres unanimes ont arrêté qu’il serait adressé une supplique à messieurs de la commission intermédiaire, tendant à ce qu’il plaise s’intéresser à procurer l’établissement d’un district à Briey » (au lieu d’Etain)

L’Assemblé municipale : La Cour Charvet, curé, président – J Nicolas Rouyer, syndic – N Jacquin – L M Marche – Nicolas Jacob – François Moraux, greffier.

Aucunes autres doléances n’émana des membres de cette assemblée

Le 17 février 1790, 40 citoyens actifs élisent la première municipalité. Maire, Jean François Jacquin ; Procureur, Louis Mathieu Marche ; 2 officiers municipaux ; 6 notables (dont le Curé Charvet Lacour.

Le 13 juin 1790, 45 citoyens forment la Garde Nationale et prêtent le serment «d’être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roy… ».

14 juillet 1790, Fête de la Fédération, les citoyens (hommes exclusivement), réunis à l’église, jurent fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi. Cette « auguste cérémonie » s’est terminée par un Te Deum.

Plantation d’un Arbre de la Liberté (toujours en place)

28 mai 1792, derrière l’église, est planté un tilleul. Laissons-lui la parole.

« Ce lundi 28 mai 1792, lendemain de la Pentecôte, une cérémonie patriotique m’entoure de toutes les attentions. Il est vrai que je ne suis pas un quelconque végétal mais un « Arbre de la Liberté », comme mon congénère de Lommerange (près du virage autour de l’église) et de milliers d’autres en France, à la même période. Le pays est traversé d’un élan patriotique pour défendre les conquêtes de la Révolution, notamment la fin des privilèges et les droits nouveaux accordés aux citoyens.

En effet, la période est pleine d’incertitudes : des troubles contre-révolutionnaires agitent le pays ; le roi, qui avait voulu quitter la France l’année précédente, a déclaré la guerre à la maison d’Autriche, dirigé » par son beau-frère, dans l’espoir de retrouver ses prérogatives. Et en ce moment les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque nos armées viennent de subir plusieurs défaites dans le Nord. En ces circonstances, chacun a conscience qu’il importe de mettre entre parenthèses les sujets de discorde survenus après la nomination d’un prêtre constitutionnel (qui a prêté serment à la constitution civile du clergé) en remplacement de celui en place depuis 1782. Du coup, les habitants, nombreux, entourent les officiers municipaux et la Garde Nationale de Trieux sous les armes, forte de 49 hommes de 18 à 65 ans.

Le Maire déclare que la municipalité a déféré de grand cœur au vœu des citoyens et de la Garde Nationale en plantant cet Arbre de la Liberté. Citoyennes et citoyens forment des rondes autour de moi en me souhaitant longue vie et en espérant ne plus être confronté à l’arbitraire. »

Faut-il en déduire que tous parlent la même langue révolutionnaire ? Notre source d’information provient des PV de l’Assemblée municipale de laquelle sont exclus les plus démunis (les citoyens « actifs » sont ceux qui paient en impôts 3 journées de travail). Les tensions entre les habitants sont rarement évoquées ou elles apparaissent en filagramme.

A ce propos, évoquons quelques faits significatifs sans, pour autant, être majeurs.

– Deux semaines après la constitution de la Garde Nationale, 60 à 90 hommes ont coupés, illégalement, des chênes, contre l’avis des officiers municipaux, pour financer l’achat d’attributs patriotiques.

– Le Curé Lacour n’ayant pas prêté, dans les formes imposées, le serment de fidélité à la constitution est exclu de sa fonction. Une partie des habitants – 30 en l’occurrence – demandent son maintien, contrairement à une autre partie de la population qui accepte d’accueillir le curé constitutionnel élu, Pierre Petitgirard. Celui-ci, le 13/11/1791, demande à la municipalité une protection pour la sureté de sa personne.

– Lorsque les troupes étrangères occupèrent notre région, de la fin août à la mi-octobre 1792, le curé Charvet Lacour réapparut tandis que Petitgirard se retirait à Metz. L’ancien prêtre se qualifia de « Vrai curé catholique et canonique » au bas des actes d’état-civil

– François Moraux, Commandant élu de la Garde nationale, démissionne, pour raisons de santé, le 20 novembre 1791. Un an plus tard, il accepte la charge de Maire…

– Pour autant, les antagonismes générés par le changement de régime ne connurent, à Trieux, que des formes très atténuées. Mais, encore une fois, relativisons cette vision dans la mesure où nos sources émanent des « élites » locales. Pourtant, et en étant ironique, aux « gens du bas », les portes de la défense de la Révolution leur étaient largement accessibles !

À suivre…

Daniel Sommen

| Des nouveautés au Cercle d’Histoire :

Suite au retrait de D. Sommen de la présidence, Bernard Ragazzini a été élu Président, Martine Rondelli-Auburtin est la nouvelle Vice-Présidente et Michel Potier reste trésorier. Si vous souhaitez nous rejoindre : cerclehistoiretrieux@gmail.com

|

(1) Avant la Révolution les données démographiques étaient approximatives puisque le nombre d’habitants était calculé d’après le nombre de foyers (feux).

PUBLICATION Novembre 2024 – N°8

TRIEUX : UNE HISTOIRE, PLUSIEURS FOIS, MILLÉNAIRE

Nous vous convions à un survol, donc forcément succinct, de l’Histoire de notre territoire en mettant en exergue quelques faits saillants.

Les traces archéologiques

En plusieurs endroits, proches de la ville, nous avons découvert quelques rares artéfacts (objets crées par l’homme) généralement endommagés par les labours et le temps.

Néanmoins, ces objets apportent la preuve d’une présence humaine sur une période de plusieurs milliers d’années. Ils appartiennent à trois périodes : l’âge de la pierre (de la pierre taillée puis polie) ; l’époque gallo-romaine, puis mérovingienne.

Époque mérovingienne (5ème, 6ème siècle), plaques-boucles de ceinturons provenant d’une nécropole mérovingienne.

Artéfacts de l’âge de la pierre (qui s’est achevée 2 à 3000 ans avant notre ère. 1er rang, de g à d : pointe de flèche, grattoir, polissoir (caractéristique de l’âge de la pierre polie) ; 2ème rang : morceau de silex taillée, pointe d’une broche de tisserand, partie d’une hache en pierre polie ; 3ème range : deux morceau de silex taillée, polissoir.

Première mention écrite de Trieux

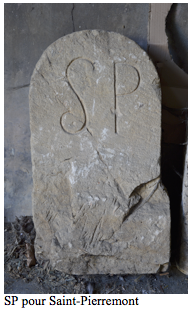

Elle remonte au 11ème siècle. Dans une charte du 21 mai 1095, la Comtesse Mathilde (en possession du pays de Briey) cède des terres pour y fonder une abbaye dédiée à Saint-Pierre (le lieu deviendra Saint-Pierremont) :

… Je donne à des clercs religieux et autres serviteurs de Dieu… par la présente charte le lieu qui s’appelle Standalmont qui s’étend savoir : du champ d’Algerius jusqu’au… longeant la route et allant aux champs de Troieul …

Au fil des siècles Troieul deviendra Trieut, Truel, Trieul, Trieulx, Trieuf, Trieu et Trieux.

L’abbaye de St-Pierremont, instance tutélaire de Trieux

Un temporel en extension régulière.

Pour gagner le ciel, la noblesse, dont les mœurs étaient souvent dissolues, fit de nombreux dons à l’abbaye, en échange de prières ou de célébrations d’offices religieux. Ainsi, rien qu’à Trieux, les moines possèdent :

– la Grange du Sart (actuellement le Sart), granges, étables, meix (maison avec dépendances), jardin, terre arable de 127 jours (44,2 ha), un pré de 20 fauchées (6 à 7 ha) et un bois de 20 arpents (4,12 ha) ;

– une maison dite « la Cour de Trieux » située à proximité dudit village qui consiste en maison, grange, écurie, meix, jardins, chènevières, terres arables (23,3 ha), un pré de 20 fauchées ;

– la grange aux dîmes, convertie en maison ;

– les grosses et menues dîmes de Trieux et ban commun ;

| Les grosses portaient sur les céréales, ici, au douzième (une gerbe toutes les douze) ; les menues sur le chanvre et les légumes ;

– Extraits Arch.dép.57 – H 3549. Droits de perception affermés. « les 2/3 des menues dîmes des bans communs et de Trieux…appartenant à messieurs les prieurs et chanoines de St-Pierremont (sont cédés, bail de 6 ans) à Nicolas Jacquin, laboureur à Trieux, moyennant 100 livres chaque 11 novembre… » « le 29 septembre 1937, Nicolas Didion prend à bail 2/3 des grosses dîmes de Trieux pour 750 libres l’an… » « le 10 mai 1756, bail de 9 ans à Pierre Derappe, les dixmes du ban commun pour 400 livres. |

Une prégnance judiciaire

– le droit de Haute, Moyenne et Basse justice sur la Cour de Trieux et la Grange du Sart (La Haute peut aller jusqu’à la peine capitale, mais elle doit être confirmée par les juges du souverains)

Une prégnance religieuse

L’abbaye possède un droit de patronage sur 14 paroisses, dont celle de Trieux. (Le curé recevait 1/3 des dîmes de Trieux et du ban commun).

Les seigneurs, 2ème instance tutélaire

Plusieurs familles seigneuriales cohabitaires ou se succédèrent jusqu’à l’arrivée de la famille de Serainchamps à la fin du 16ème siècle.

-Le dénombrement de 1681 (AD57-2E368) nous apprend que François Charles de Serainchamps, baron du Saint-Empire, seigneur de Brabant, du Sart de Trieux et Lommerange a droit de Haute, moyenne et basse justice qu’il fait exercer par les maires et eschevins dudit lieu. Il possède 76 ha de terre, 36 de bois, environ 12 de pré, le moulin Malsage « avec les prés, estangs et chevière en dépendant, contenant environ 15 jours de terre auquel moulin les habitants de Trieux et Lommerange sont bannaux »

« A nous seul appartient une taille pour chacune année qui est sept gros par chacun habitant dudit Sart, les veuves faisant pour un (payant 1 gros) et néanmoins le total s’imposera, le fort portant le faible »

« Les bourgeois de Trieux et Lommerange sont attenus de payer par chacun an une rente en grain d’une quarte de bled et d’une quarte d’avoine de quoy m’appartient la moitié et l’autre à Son Altesse Royale ».

« La rente des fours bannaux dudit Sart doivent par chacun an une poule en plume le lendemain de Noël, laquelle rente m’appartient seule ».

Pour autant, le (ou les) seigneur(s) ne disposaient pas d’un pouvoir illimité. Depuis 1229, « Gérard d’Ottange à convenu avec Thiébaut, comte de Bar de faire du Sart de Trieux (Trieux, Lommerange, Landrevange, Thor, Hamerange) une neuve-ville à la loi de Beaumont.

| La loi de Beaumont libérait les localités de toute servilité envers le seigneur du lieu et autorisait à l’élection de mandataires locaux (magistrat), en échange de redevances.

Les habitants purent alors jouir collectivement de terre et de bois. Progressivement, ces « avantages » se transformèrent en propriété de la commune. Ainsi, des siècles durant, chaque foyer de Trieux pouvaient bénéficier de biens communaux : 3 terrains (dont 1 laissé en jachère) de 20 ares minimum et de 8 à 10 ares de forêt (pour le bois de chauffage). 1/4 de la forêt, dite de réserve, attendait que les arbres (Hêtres, chênes principalement) prennent de l’ampleur pour se transformer en ressources communales. |

Daniel Sommen – A suivre…

| Nous avons produit un film documentaire portant essentiellement sur le retable aux 12 apôtres de Trieux. La partie analytique, notamment par comparaison avec le retable de Mairy, de la même main, permet de mesurer des pratiques du sculpteur. Ainsi, des fleurs de lys, à Mairy, se transforment en masque grimaçant ou en figures apocalyptiques à Trieux. Ce film donne des clés de lecture pour comprendre les intentions de l’artiste.

Disponible en Mairie, il vous est proposé, sur clé USB, avec 90 photos anciennes de Trieux au prix de 10 euros. Ajoutez 2 euros si vous souhaitez le recevoir par voie postale. Chèque au nom de : Cercle Histoire du Chevillon à Trente Gros. |

PUBLICATION Septembre 2024 – N°7

SEPTEMBRE 1944, LIBÉRATION DE TRIEUX

Depuis quelque 80 ans, aucun bruit de bottes ennemies n’a raisonné en France. Un record (1) ! Et une bonne chose ! Et cela n’est pas le fruit du hasard, mais aux enseignements tirés des traumatismes engendrés par les guerres. Il importe donc de garder à l’esprit faits et leurs enchaînements de ces périodes troubles. En l’occurrence, la mise sous tutelle de la France par l’Allemagne Nazi, en 1940, avec la collaboration active du pouvoir pétainiste à qui, hormis des parlementaires socialistes (dont Léon Blum) et ceux du Parti Communiste déchus de leur mandat, une majorité, en juin 1940, avait accordé les pleins pouvoirs.

Vichy (capitale politique de la France pendant la guerre), épouse très vite les thèses racistes des nazis. Ainsi, le 18 juin 1940, sont promulgués les lois anti-juives, et, le 30 du même mois, l’annonce, par Pétain de la politique de Collaboration. L’industrie française et son agriculture sont mises au service de l’effort de guerre allemand.

Face à ces régimes dictatoriaux, comment Résister ?

Ceux qui en avaient l’opportunité rejoignirent de Gaulle en Angleterre et formèrent un front militaire du refus.

A l’intérieur du pays, la Résistance pris des formes multiples en fonction des circonstances. Elle relève de mille formes avec, comme dénominateurs communs, le refus de la Soumission. Ça peut-être écouter Radio Londres, contredire la propagande de Vichy, coller un papillon, tracer à la craie quelques mots sur les murs…

Reste que l’action collective est une nécessité. Mais, dans une France éclatée, l’organisation de groupes actifs ne peut se réaliser que pierre à pierre. Et dans la clandestinité.

Ainsi, les rapports du préfet, en 1941, signalent la distribution de tracts communistes. Ceux-ci arrivaient, par le train, à Jarny, une jeune fille polonaise les apportait à bicyclette chez Germaine Péderzoli à Mance, laquelle les acheminait chez Manaï à_ Maccione à Tucuqgnieux et au café Franzino à Trieux. Dans cette localité, une distribution de ces tracts failli être fatale à Volbert Bertazzoni atteint d’une balle allemande. Il s’en sortit, aidé par son camarade Edgard Spolettini.

Un groupe de FTP (Francs-tireurs Partisans, branche armée du PCF), auquel étaient rattaché plusieurs triotins (Joseph Rinaldi, Secondo Lonardi, Carlo (Volta Erminio), Pierre trentarossi), fut démantelé après le sabotage d’un transformateur à Auboué le 4 février 1942 et l’arrestation de la plupart du réseau. 15 condamnations à mort de jeunes aubouésiens furent prononcées. Mais, quand un tombe, d’autres prennent le relais.

L’objectif reste d’entraver l’aide française à l’effort de guerre allemand. Les mineurs s’attachaient aussi à soulager la peine des prisonniers russes ou marocains en leur fournissant de l’alimentation, du réconfort et en facilitant leur évasion. Ainsi, 160 prisonniers russes furent conduits, de nuit, par Pierre Trentarossi et Joseph Rinaldi au maquis de Vieville (2) dans la Meuse. L’absence, de plusieurs jours, des accompagnateurs étaient couverte par le médecin de la mine, le Dr Lucien Noirot.

D’autres groupes se sont formés, dès 1941, pour héberger et fournir de faux-papiers à des prisonniers évadés puis, un peu plus tard, à des « Malgré Nous » (3). Au cœur du réseau, le responsable de la Gendarmerie, M. Perrin, Adolphe Potier, famille Lescanne Théophile, Flore Sommen. L’arrestation d’un Malgré Nous en octobre 1943, mis fin (4) à ce réseau. Cet épisode renforce l’idée de conforter l’organisation de la Résistance.

L’unification de celle-ci, officiellement unis depuis janvier 1943, pris un peu de retard dans la région.

Tous réunis dans une même structure : le BLL

En novembre 1943, la multitudes des groupes se réunissent dans le Bataillon Libre Lorraine (BLL), rattaché aux FFI (Forces Françaises de l’Intérieur). L’Etat-Major, situé à Trieux, comprend le commandant Eugène Sillien, alias « Nénette », Porion à Trieux ; son adjoint, « Norbert » (docteur) ; François Garrot, alias « Laroguesse », receveur des postes, 3 chefs de détachement ou de groupes (« Wilo » William Denoyelle, « Richard », Richard Rigoli, « Pierrot », Pierre Trentarossi) ; 1 sanitaire (« Lulu », jeune médecin) ; ; 3 agents de liaison (femmes) (« Mimi », « Raymonde », « Victoire »). Plus 41 personnes, soit au total 51.

Cette nouvelle organisation va permettre de gagner en efficacité et d’organiser des actions de plus grande ampleur, comme le dynamitage de la centrale électrique de Lommerange. Mais, c’est surtout après le débarquement alliés, sur les côtes Normandes le 6 juin 1944, que la coordination des actes pris tout son sens. Il fallait empêcher, ralentir ou désorganiser les déplacements des troupes allemandes en direction de l’ouest du pays. En l’occurrence, déraillements de trains, détériorations des lignes téléphoniques furent multipliés.

Et, lorsque les troupes américaines approchèrent[5], la Résistance reçu la mission d’espionner les mouvements de Wehrmacht. Les renseignements fournis permirent aux troupes du Général Patton d’anéantir une colonne allemande à Mairy. 125 allemands furent tués, 350 prisonniers, 7 tanks et 48 semi-chenillés détruits. Mais, la menace allemande reste prégnantes, puisque les 7 et 8 septembre une furieuse bataille autour de Trieux et Saint-Pierremont entraînera le départ définitifs des ennemis.

10 septembre 1944 : Libertés retrouvées, dans la douleur !

L’air, ce matin du 10 septembre 1944, a le parfum de la délivrance, d’une Liberté retrouvée après plus de quatre années d’occupation allemande dont les dix derniers jours ont connu une alternance d’espoir, d’inquiétudes et de soulagement. Estompés les espoirs déçus, comme ceux de ce 6 septembre ou, vers minuit, la population acclame nos « Libérateurs » qui traversent la ville avec leurs chars. A la faveur d’une halte, des jeunes gens grimpent sur les chenilles pour congratuler nos amis qui… s’avèrent être des Allemands !

Trieux libéré, n’entraîne pas la dissolution de la Résistance. Il faut assurer le ravitaillement général et sécuriser la zone (des Allemands isolés continuent à représenter un danger). Plusieurs poursuivent le combat, à Thionville notamment, puis dans l’armée régulière en formant une compagnie de 120 hommes. Ils prendront Stiring-Wendel, Sarrebruck pour se fixer à Mayance. Plusieurs moururent aux combats.

Richard Rigoli, le 1er septembre (stèle à l’entrée de Trieux, route d’Avril), Raymond Clausse le 4 septembre à Audun-le-Roman, Louis Papis, Loris Batignani, Maurice Castel et son fils le 5 septembre à Tucuegnieux. Eugène Sillien et Lucien Noirot à Thionville. Trentarossi Dorvel, Tognolini Fausto et Borelli Italo à Stiring Wendel et Sarrebruck. Ils complètent une liste totalisant 20 morts dont le Monument aux Morts rappelle le souvenir. La Résistance aura été la résultante de la conjonction de forces multiples, représentatives de divers courants de pensée symbolisant le refus de la Soumission. Ils sont mineurs, la plupart, mais aussi instituteur, gendarmes, paysans, cafetiers… Italiens ou Polonais, Français… tournés vers des objectifs communs desquels étaient absents, alors, Xénophobie et Racisme.

Daniel Sommen

Sources : Témoignages de François Garrot, Flore Sommen, Anne-Marie Lescanne. Archives du BLL.

Connaître la liste des Résistants, leurs actions… : cerclehistoiretrieux@gmail.com

(1) Du 17ème au 20ème siècle, Trieux, comme le reste de la région, a régulièrement dû supporter la présence, parfois longue (deux guerres mondiales), de troupes étrangères.

(2)Le jeune Gabriel Massi s’engagea dans ce maquis.

(3) Les nazis, devant l’échec de leur tentative de convaincre les jeunes mosellans et alsaciens de s’engager à leur côté, rendent, pour les jeunes gens de ces régions, le service militaire obligatoire.

(4) Le couple Lescanne et leur fille furent condamnés à des peines de prison. C’est chez eux que le déserteur mosellan avait été hébergé.

(5) Le 31 août 1944 l’armée du général Patton est aux portes d’Etain. Son « irrésistible » avancée est bloquée par manque de carburant. Mais, ici, on ne le sait pas !

PUBLICATION JUILLET 2024 – N°6

FÊTE NATIONALE : ENTRE FÊTE POPULAIRE ET MANIFESTATION PATRIOTIQUE

En ce 14 juillet 1924, 7 h 00 (1), une salve de 21 coups de canon (2) secoue Trieux et annonce l’ouverture des festivités qui vont se succéder tout au long de cette 45ème édition de la fête Nationale. En effet, c’est une loi du 21 mai 1880 qui instaure le 14 juillet comme fête nationale. Et même si cette décision se réfère explicitement à la fête de la Fédération (14 juillet 1790), aujourd’hui c’est l’ombre de la prise de la Bastille (14 juillet 1789) (3) qui plane sur notre fête nationale.

Cette fête a, bien sûr, pour objet de valoriser les valeurs de la République et l’héritage de la Révolution (formation d’une Nation et fin de la Monarchie absolue) mais la place qu’elle occupe dans les esprits et le faste qui va l’entourer sont liés aux arrière-fonds historiques ; autrement dit au contexte. On s’imagine combien, par exemple, le 14 juillet 1939 (bruissant de bruits de guerre) peut se différencier de celui de 1945 (sous le coup du bonheur de la Libération). Alors, Je vous convie à un survol, rapide et partiel, d’un siècle d’Histoire au prisme de quatre quatorze juillets à Trieux. Celui de 1924, encore sous le coup de la Grande Guerre ; 1950, cinq ans après avoir recouvré notre Liberté ; vers 1970 et, enfin la fête Nationale de nos jours.

Trieux 1924 – Fête Nationale – Programme.

Celui-ci est constitué exclusivement de distractions, essentiellement des jeux avec distribution de prix. Restituons-les dans leur intégralité. Ainsi, nous aurons un aperçu, à travers les prix attribués, de la valeur des aliments (1 b. de sardines, par ex.), dans un temps où le pain constituait une part conséquente de la nourriture (1kg/jour contre 120 g aujourd’hui), et de l’importance de l’alcool.

8 h. Tir (4) à la carabine dans la cour de l’Hôtel des Mines. 10 prix : 1 litre de cognac, eau de vie de cidre, anis, curaçao, anisette, vermouth, vin d’Anjou.

9 h. Sur l’étang de la mine. Course au canard, 2 prix identique : un canard.

Course de vitesse, 3 prix : 1 bouteille mousseux, 1 b. vin d’Anjou.

11 h. Salve de 21 coups de canon.

11 h 15. Place de la Cité. Concert par l’Harmonie de la mine.

14 h. Place de la Cité (Place de la coopérative, puis Grégoire)

1 coup de canon, annoncera l’ouverture des jeux.

Course à pied, 5 prix : 1 bout. Porto, 1 b vin d’Anjou, 1 b maquereaux.

Course à la brouette ; jeu de la douche. 5 et 6 Prix : (bouteilles d’alcool, boîtes de conserves, ananas, sardines…).

15 h 30 Place de la Mairie.

Chœur par les enfants des écoles.

Distribution de gâteaux aux enfants.

Jeux réservés aux enfants.

Courses en sac ; jeux de gâteaux ; jeu de la poêle à frire. 10, 6 et 4

Prix : (boîte de dattes, glace, chocolat, 1 paquet de petit beurre)

Jeux réservés aux hommes.

Mât de cocagne ; jeu des pots. 5 Prix : (1 saucisson, 1 b. de civet de

lièvre, 1 b. pêche au sirop, 1 B. Médoc, 1 cravate, 1 b. de mirabelle…)

Jeux réservés aux filles.

Jeu des ciseaux ; course aux œufs. 5 Prix : (1 p. jarretelles, 1 fl. brillantine, 1 barrette, 1 savonnette).

17 h 30 : distribution des prix à l’Hôtel des Mines (Pharmacie Adler).

18 h. tombola à l’Hôtel des Mines. 1000 billets à 0,50 f. (100 lots)

20 h. Bal gratuit à la salle des fêtes.

Observons l’absence de cérémonie devant le Monument aux Morts (érigé en 1923), « réservé » aux cérémonies du 11 novembre. Deux décennies plus tard, le Monument aux Morts deviendra l’épicentre de toutes les manifestations patriotiques. La Fête Nationale

y ajoutant de multiples distractions et un cérémonial codifié en deux temps et réunissant l’ensemble du corps social.

1950, la fête de Tous.

Les bruits des bottes allemandes alimentent encore un patriotisme qui ne demande qu’à s’exprimer.

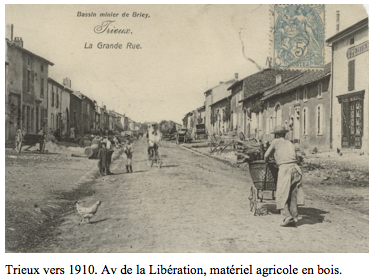

Le 13, la nuit tombée, la foule, avec enfants tenant des lampions, descend la Grand’ Rue (Av. de la Libération) jusqu’à la stèle Rigoli (Résistant tué par les Allemands le 1er/9/1944), puis, rue de l’Eglise, marque une halte, en signe d’hommage, devant la demeure de l’ancien Maire (durant 40 années), Charles François. Le 14 juillet. Quasiment toutes les façades des maisons arborent le drapeau tricolore. Le cortège, qui va prendre la direction de l’église, se forme devant la Mairie. Les drapeaux des Anciens Combattants en

tête, puis les pompiers, l’Harmonie de la mine, Les Eclaireurs de France, les apprentis-mineurs en tenue athlétique, les « autorités » devant la foule des citoyens. Au retour, à l’issue de l’office religieux, devant la Mairie, Hommage est rendu aux « Morts pour la France », les enfants de l’école entonnent la « Marseillaise ».

La pratique du « pot de l’amitié » n’est pas encore instaurée (la mairie ne possède pas de grande salle), des bons pour une boisson, à prendre dans un café, sont distribués.

L’après-midi, des jeux sportifs sont proposés aux enfants (prix :argent).

Les rues de la ville sont transformées en circuit pour une course cycliste, sport répandu alors, réservée aux non-licenciés dans un club. Les spectateurs peuvent suivre l’évolution, durant 1 h 30 environ, des positions des coureurs montés sur des vélos hétéroclites. Les

meilleurs reçoivent des prix en argent.

Le soir, bal gratuit (au café du Commerce entre 1952 et 1964).

Les années passent, les drapeaux ne pendent plus aux façades des maisons. Les défilés disparaissent. Ce que la fête perd en patriotisme, elle le gagne en manifestations bruyantes et festives.

Fête Nationale dans les années 1970.

La soirée du 13 juillet est déplacée (concurrence du feu d’artifice de Tucquegnieux, plus attractif). Foule au stade, on y boit, on y mange, on y danse, d’abord à l’air libre, puis sous chapiteau. En attendant l’apothéose, l’illumination du ciel, les flambeaux sont distribués, on défile, pompiers et musique en tête. Au fil des ans, les flambeaux ne sortent plus du stade, avant de s’éteindre.

Les pétards ont remplacé les coups de canon. Les défilés ont disparu, la mine est fermée, Trieux se dépeuple. Les regroupements, entre Mairie et Monuments aux Morts s’amenuisent. Mais le désir de fête n’a pas disparu. Dans l’après-midi, les enfants rivalisent dans la course à pied. Adultes ou adolescents (peu de femmes) rivalisent dans des jeux inhabituels (manger le plus vite possible un plat de pâtes, les mains derrière le dos ; cracher le plus loin possible un noyau de cerise ; mordre dans une pomme en flottaison, les mains derrière le dos …). Les enfants du centre aéré présentent des chorégraphies. Les associations ont carte blanche.

Un défilé de majorettes est annoncé. Musique en tête, elles arrivent ! Sous les tutus, les jambes musclées laissent apparaître un étonnant système pileux ! Les perruques recouvrent de mâles visages… aux traits footballistiques.

Les rires fusent, la journée est belle !

Hormis son côté « loufoque », ce volet festif va perdurer, mais déconnecté du Patriotique.

La fête Nationale, de nos jours.

En 2023, par exemple, la population répondra toujours massivement à l’invitation, mais le cœur plus léger, Le trauma de la fermeture de la mine est cicatrisé. Trieux reprend des couleurs.

Samedi 8 juillet à partir de 14 h, au stade. Elle pourra se restaurer, jouer (château gonflable, baby-foot humain), assister à des spectacles (chants, revue cabaret). La symbolique du feu sera doublée : défilé de lampions, feu d’artifice.

La cérémonie, devant le Monument aux Morts, verra, le 14 juillet, à 10 h 30, une poignée de citoyens suivre le cérémonial patriotique. Le « pot de l’amitié » sera servi en Mairie.

La Fête Nationale, comme les fêtes patriotiques (8 mai, 11 novembre…) donnent l’occasion de rassemblements, propres à renforcer le sentiment d’appartenir à une même nation. A ces fêtes s’est ajoutée l’émergence d’une « patriotisme sportif », avec force déploiement de drapeaux tricolores de toutes les tailles.

Faut-il y voir une poussée d’un nationalisme, particulièrement chauvin ? Ou, l’occasion de festoyer ? Les deux peut-être !

Daniel Sommen

1 L’année précédente, 1923, c’est à 5 h du matin que le canon gronda.

2 Tirer des coups de canon, 21 généralement, est une tradition maritime datant du 14ème siècle, dans le but de célébrer un évènement heureux. La commune disposait de 2 canons, offerts par l’État lors de l’érection du Monument au Morts, en 1923.

2 En soi, la prise de la Bastille n’est qu’une péripétie de l’Histoire révolutionnaire (la Bastille n’était gardée

que par quelques hommes, et elle ne comptait que 7 prisonniers), mais elle a pris une valeur symbolique où,

pour la première fois, « le peuple est apparu plus fort que le roi » (Mistler)

3 Au lendemain de la guerre, de nombreuses sociétés de tir ont été créées.

4 Au lendemain de la première Guerre Mondiale, apparurent de nombreuses sociétés de tir.

Sources : Archives personnelles et divers témoignages ; particulièrement

ceux de Francis Trentarossi et Anne-Marie Lescanne.

Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 à Trieux.

Cejourd’hui quatorze juillet 1790 en conséquence de l’adresse des citoyens

à tous les français pour la confédération nationale…on a chanté une messe

solennelle… suivi de la bénédiction du drapeau de la Garde Nationale… M.

le curé a prêté serment, « je jure d’être fidèle à la Nation, à la Loi et au

Roi… ». Mr. le Maire a prêté à haute et intelligible voix le même serment,

messieurs les officiers municipaux et procureur de la commune, le

Commandant de la Garde Nationale la prêté en le lisant encore à haute et

intelligible voix, puis toute la Garde Nationale et tous les citoyens assistant

l’ont prêté en défilant en ordre, et levant la main devant l’autel en présence

de la municipalité en disant « je le jure » … on a terminé cette auguste

cérémonie par le Te Deum.

Une question, un avis : cerclehistoiretrieux@gmail.com

PUBLICATION MAI 2024 – N°5

VIEUX MÉTIERS DU TEXTILE

L’idée de cet article a été inspirée par un documentaire télé traitant de la surabondance de la fabrication textile, en provenance de l’autre bout du monde, à bas-coût et de qualité médiocre. Si nos ancêtres revenaient, probablement, lèveraient-ils les bras au ciel ! Eux, qui prolongeaient la vie de leurs vêtements, et autres tissus, à coups de raccommodages.

Alors, plongeons plus de deux cents ans en arrière à la découverte de pratiques professionnelles dans un mode de vie quasi autarcique.

Lorsque le curé de Trieux, le chanoine Louis de Serainchamps, baptise le petit Louis MARTIN, ce 16 juin 1744, l’avenir de cet enfant semble être déjà scellé. À l’image de son père, Pierre, né en 1693, il sera « chanvier », version lorraine pour chanvrier, travailleur du chanvre (différent du chanvre indien, destiné à la drogue), métier à la technicité affirmée, transmise de parents aux enfants.

Cette activité textile – qui cohabitait avec celle de la laine et, dans une moindre mesure, du lin – consistait à fabriquer du fil à partir des plants de chanvre, desquels on tirait des toiles capables de défier les années.

DES TOILES SOLIDES...

Et à la portée de toutes les bourses. Chemises, draps, sacs, tabliers, nappes… constituaient les principales fabrications. Parfois, le tisserand (on en comptait une dizaine à Trieux, fin 18ème) mêlait d’autres fibres (laine, lin) ; l’inventaire, après décès, de Nicolas Auguste Martin, en 1871, note « huit draps de toile mêlée d’une valeur totale de 28 francs ». Les toiles non transformées sur place étaient vendues à des négociants ; une seule maison de Metz fournissait 50 000 chemises de chanvre à l’armée en 1789.

Cette année-là, 700 000 aunes de Paris (soit plus de 800 000 mètres de tissu de chanvre) furent fabriqués dans notre département (1) d’alors, la Moselle. Mais, un des centres névralgiques du textile se situait dans le secteur de Briey.

UNE RÉGION QUI FILE À TOUT VA

L’arrondissement de Briey est le seul à posséder des fabriques de draps (2) ; à Briey (un lieu-dit porte le nom de filature), à Pierrepont (800 employés en 1847), 125 personnes travaillent à la filature de Moutiers.

Avant la révolution industrielle, la principale source d’énergie est fournie par le débit des rivières (La Crusnes, la chiers, le woigot…). À Tucquegnieux, la source « Froide-Fontaine » alimente la filature de laine (3) qui emploie, en 1840, une quinzaine de personnes.

La proximité de cette filature explique probablement l’importance du troupeau d’ovins à Trieux : entre 300 et 400 brebis4 en 1790, 147 brebis en 1825, 41 en 1872. Baisse due à la croissance des importations de coton, notamment des Etats-Unis et des Antilles, en augmentation régulière depuis le milieu du 18ème siècle.

La culture du chanvre, évidemment, subit cette concurrence, non sans résister car elle répondait à une demande locale. Ainsi, en 1810 (recensement) 6 chanviers sont répertoriés (5). On note aussi 5 tissiers (6) .

En 1838, l’optimisme dans l’avenir de la culture du chanvre animait les élus locaux puisqu’ils décidaient la construction de la « maison à façonner le chanvre » attenant à la fontaine (au bout de la rue de l’Église). Jouxtant cette « maison », l’huilerie destinée à extraire l’huile des graines. Le chanvre apparaît comme une plante pleine de ressources. Mais alors, quel chemin empruntait-on pour en arriver au produit fini ?

DE LA GRAINE AU FIL

La chenevière

Elle est labourée ou bêchée avant l’hiver. En plus d’être riche (fumure), la terre a besoin d’eau ; elle se situe donc dans le village ou à proximité.

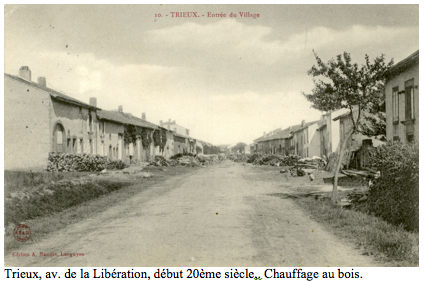

Le premier cadastre, établi en 1827, indique plusieurs parcelles en arrivant d’Avril, à la « Mauyotte » (ancienne entrée est), ou au milieu du village (7) (en face du n° 54, avenue de la Libération).

Ces nombreuses parcelles étaient semées de chenevis (graines que les pêcheurs connaissent bien). La récolte s’effectuait en deux temps : après 6 semaines pour les pieds mâles desquels on retirait les fibres les plus fines, et fin septembre pour les pieds femelles.

Au fil des opérations

Après séchage des tiges liées en bottes, on les rentrait. Venait alors le temps du « rouissage », visant à faciliter la suppression de la partie fibreuse, en laissant tremper les plantes dans l’eau durant quelques semaines. C’est ce qui explique la présence de cette « maison à façonner le chanvre » attenant à la fontaine.

Suivant ce séjour dans l’eau, il faut sécher le chanvre avant de le « broquer », c’est-à-dire de broyer les filaments fibreux. Puis, avant dernière opération du chanvier, le « teillage », afin de retirer les débris d’écorce. Et maintenant, on termine en passant les fibres au peigne à dégrossir puis à affiner (8) . Le local, construit spécifiquement pour ces diverses manipulations, possèdent une cheminée pour le séchage. Avant 1838, il devait exister un autre lieu pour ce travail puisqu’un lieudit la « bouqu’rotte » (9), tirant ce nom de broquerie, lui-même dérivé de broquer, existe toujours.

Il serait faux de ne voir dans ce métier que des mains masculines. Le Conseil Municipal, en 1843, estime indispensable de « reconstruire les cheminées de manière à éviter la fumée dans la pièce où les femmes travaillent ». Mais, même sans fumée ce travail est malsain car il s’effectue dans une atmosphère emplie de poussières, ce qui justifie l’éloignement des broqueries des habitations. Mais les poumons pouvaient heureusement se réoxygéner puisque ce travail restait saisonnier.

LA VIE DU CHANVIER HORS DU CHANVRE

En fait, le travail du chanvre ne représentait pas l’essentiel de son activité, même s’il était reconnu par cette spécificité. Il partageait son temps entre de multiples occupations, nécessité pour ne pas sombrer dans la misère.

En hiver, il s’attachait à façonner sont bois de chauffage en exploitant les 550 m² de forêt mis, gratuitement, à la disposition de sa famille.

Il disposait également de 3 parcelles de terre communale d’environ 12 ares chacune. En réalité, seules deux, commandées par l’assolement triennal, étaient cultivées. 10 Ces lopins, associés éventuellement à la possession en propre de petits terrains ou près, offraient de quoi fabriquer du pain et nourrir quelques animaux. Ne possédant pas de chevaux, il faisait appel à un laboureur (paysan propriétaire de son train de culture) qu’il rémunérait en services. Et, si ceux-ci dépassaient la valeur de l’échange, ils donnaient lieu à rémunération.

Ce mode de vie ne résista pas aux évolutions économiques et sociétales apparues au 19ème siècle.

Le fils rompu

La Révolution industrielle, offrant des emplois plus attractifs, et la concurrence de l’industrie cotonnière entraînèrent la désertification des

campagnes (à Trieux, la population passe de 436 habitants en 1876 à 258 en 1901, soit une baisse de 41%).

Mais, si chanviers et tissiers appartiennent à un passé révolu, on redécouvre aujourd’hui la qualité du tissu de chanvre et les vertus de l’huile tirée de cette plante. Habits d’une résistance à une mondialisation sans scrupule ?

Daniel Sommen

1 Cocheren, Statistiques du département de la Moselle, 1802.

2 Au recensement de 1810, un seul drapier à Trieux : Legendre Jean-Pierre, 47 ans.

3 François Veronnais, Statistique du dép. De la Moselle, 1844

4 Ces données sont déduites du nombre de béliers reproducteurs (deux en 1825, six en 1790).

5 Dubois Etienne 70 ans, Hanel Joseph 50 ans, Martin Jean-Louis 33 ans, Dubois Jean-Nicolas 41 ans, Martin Nicolas 24, Dubois Bernard 33.

6 Tisserands. Jandin Joseph 45 ans, Jandin François 44, Jandin Louis 54, Lanher Jacques 30 et Barthélémy Jean-Pierre 33)

7 Une délibération du Conseil municipal, en 1843, évoque cette chenevière de 3 aresenvirons, appartenant à M. Jacob.

8 Daniel Bontemps, de qui je me suis inspiré pour ces passages, décrit dans « les gestes retrouvés » ed. Serpenoise, plus en détail le travail du chanvre.

9 La bouqu’rotte est située dans la partie basse de l’actuelle rue de la 9ème DIC.

10 Les terres cultivées (hors jardins) étaient réparties dans trois secteurs (appelés sole ou saison). La rotation des cultures et la mise en jachère d’une saison permettait à la terre de se régénérer et d’offrir pâture au troupeau communal (ensemble des mammifères de la commune).

Une question, un avis : cerclehistoiretrieux@gmail.com

PUBLICATION MARS 2024 – N°4

FORET COMMUNALE ESPACE COLLECTIF ET ORGANISE

Il semblerait qu’un espace échappe aux mouvements de notre société industrielle. Là, la vie suivrait-elle son cours au rythme des saisons et du temps long ? Les contes et légendes y bruisseraient-ils toujours ? Certainement ! Le loup est encore tapi au fond des bois ; les enfants peuvent en témoigner ! L’éternité, pourtant, n’est pas inscrite dans nos forêts.

Elles ont connu des fortunes variées, en fonction des climats et des transformations humaines.

Emergence et évolution de la forêt.

A la suite de la dernière grande glaciation, 9 à 10 000 ans avant notre ère, un réchauffement progressif entraîne une transformation de la flore. A la toundra succéderont pins, bouleaux puis noisetiers, tilleuls, chênes… Les humains, eux, cueillent, chassent, se déplacent…ils inventent toujours de nouveaux outils, en os, en pierre, en bois puis en métal. Ils acquièrent des capacités les conduisant à se libérer des aléas de la vie nomade. Ils construisent des habitations, sèment et pratiquent l’élevage.

La sédentarisation implique de conquérir des espace ; On déboise ! Au rythme de l’évolution de la population. Selon Fernand Braudel[1] celle-ci approche les 6 millions, en France, vers l’an mille cent. Deux siècles plus tard ont atteint environ 20 millions. Il aura fallu gagner, sur la forêt, quelque 13 millions d’hectares. Le lieu-dit « le Sart » (à la sortie de Trieux, direction Lommerange) renvoie probablement[2] à des « dessartages » (enlever troncs et racines) intervenus entre les 11ème et 13ème siècles.

Pour autant, subsiste un important espace boisé dont les droits d’usage sont primordiaux pour les collectivités rurales.

Une forêt communautaire.

Le 13ème siècle est témoin s’une forte poussée de Chartes de franchises, droits nouveaux accordés aux communautés avec, notamment, l’usage des eaux et des bois qui, au fil du temps, se trasformèrent en propriété.

La forêt communale de Trieux est composée de 3 parties :Le bois de Hasselot. Il appartenait jadi à l’abbaye de Saint-Pierremont qui l’échangea contre un prè, appartenant à la communauté de Trieux, pour y implanter des étangs, aujourd’hui disparus

Le bois de Sancy, cadeau « aux bourgeois et bourgeoises de Sancy » en 1294, par le Duc Herni de Bar[3]. Ce bois constituait une enclave sur le ban communal de Trieux jusqu’à la disparition, en 1827, de cette disposition. Sans changement de propriétaire.

Le bois du Petit Colmont, qui constitue la grande partie de l’espace boisé de la commune.

Une forêt soumise à des règles.

Dès le moyen âge, le pouvoir politique légifère pour garantir le devenir de la forêt. Les Ducs de Lorraine s’alignet, en général, sur les ordonnances françaises. L’ordonnance de Colbert (1669) précise :

– Les bois doivent être séparés des champs par des fossés et délimités par des pieds corniers[4] ou des bornes, souvent visible encore actuellement ;

– Les coupes sont réglementées. ¼ du bois est mis en réserve, le reste est délimité en 25 parcelles, reliées entre elles par des sentiers. Elles seront exploitées, à tour de rôle, durant 25 années.

Ces règles sont commandées par le souci de rationaliser l’exploitation de cette richesse naturelle.

Une richesse au service de tous.

Toutes les familles tiraient profit de la forêt, surtout, comme c’est le cas à Trieux, lorsque c’elle-ci est propriété collective. Reportons nous au 18ème s. Chaque année la parcelle destinée à la coupe est répartie, par tirage au sort, en autant de lots qu’il y a de familles. A trieux, chacune d’entre elles dispose d’une superficie d’environ 550 m2 dont l’exploitation sera destinée au chauffage domestique. Mais, qu »en est-il du quart de réserve ?

Il couvre près de 50 ha. Son usage répond aux multiples besoins d’une société rurale, essentiellement agricole. Le bois est la matière première dans la fabrication des charrettes, tombereaux, roues, charpentes, fenêtres, portes…Cette économie génère de nombreux métiers : menuisiers, charpentiers, charrons, maréchaux-ferrants, tonneliers, bûcherons, scieurs de long…

Et puis, l’industrie sidérurgique, née dans le pays haut, bien avant la Révolution industrielle[5], est grande consommatrice de charbon de bois[6]. Ainsi, le métier de charbonnier est fort répandu dans la région[7]. A Avril, par exemple, on en dénombre une trentaine à la fin de l’ancien régime[8].. D’ailleurs, certains terrains agricoles[9] ont conservé traces de la carbonisation du bois sous forme de cercle de terre noircie. Parfois, les charbonnières étaient siruées en pleine forêt[10]. Dans ce cas, subsistent des morceaux de charbon de bois.

Autre grand usage de la forêt, la vaine pâture. Le troupeau communal, à certaines périodes de l’année, peut se nourrir en forêt, à la condition que les taillis soient suffisamment développés. Les porcs, eux, se régalent des fruits du chêne et du hêtre.

Quant au quart de réserve, là où les arbres prennent de l’envergure, il constituait la ressource essentielle des communautés.

Une réserve pour financer des travaux coûteux. Ainsi, la commune de Lommerange est autorisée, en 1811, à financer les travaux de réfection du presbytaire, s’élevant à 1204 francs, sur son ¼ de réserve dont elle vient de recevoir 10 416 francs pour le produit d’un tiers de cette réserve. Donc, la vente totale aurait représenté environ 31 200 francs. Cette somme aurait permis l’achat de 7 belles maisons avec jardin.

A Trieux, le coût, 14 429 fr, de la partie de l’église reconstruite en 1822 (nef et choeur) a, de même, été assuré par des recettes de la vente de bois. La reconstruction du clocher, en 1851, fut assurée dans les mêmes conditions.

Si, maintenant, d’autres sources de financement alimentent les ressources des communes, la forêt n’en a pas moins conservée une fonction essentielle.

Forêt, source de vie, de mystère et de bonheur.

Promeneurs, à la ballade bienfaitrice, après avoir jeté votre dévolu sur les champignons, portez votre regard sur des vestiges couvert de mousse, vous y lirez peut-être quelques lettres évocatrices de notre histoire. Comme celles F et D sur d’anciennes bornes frontières, à l’image de celle posée près du Monument aux morts. Par aillkeurs, la forêt conserve une double utilité, économique et écologique.

Matière première renouvelable, elle a de beaux jours devant elle, à la condition que les modifications climatiques ne viennent pas réduire la résistance des forêts aux maladies ou favoriser l’expansion de parasites.

La forêt a toujours été facteur d’équilibre écologique (préservation de la flore et de la faune) et de régulation du climat par l’absorption de dioxine de carbone, et la production d’oxygène.

Le réchauffement climatique met à mal cette permanence d’une forêt protectrice.

La « sagesse » prendra-t-elle le pas sur des intérêts à courts termes ?

Daniel Sommen

[1] Fernand Braudel, L’identité de la France, les Hommes et les Choses, ed. Flammarion 1990, p. 136.

[2] Hypothèse cohérente, puisque la ferme du Sart appartenait à la riche abbaye de St-Pierremont, construite au début du 11ème s.

[3] Avant la fusion des duchés de Bar et de Lorraine, au 15ème siècle, notre secteur dépendait du uché de Bar.

[4] Arbres plantés aux angles du bois.

[5] Dans des champs, à la sortie de Trieux, des morceaux de machefer témoignent d’une industrie métallurgique à l’époque gallo-romaine.

[6] Lorsque le charbon à coke s’imposa comme énergie dans les hauts-fourneaux, les charbonnières s’éteignirent.

[7] La proximité des forges de Moyeuvre et Hayange en étant la raison.

[8] La commune d’Avril possède 1028 ha de forêt.

[9] Cercles visibles dans le champ, à gauche de la route, en face de la ferme « la tuilerie », avant Avril, lorsque la terre est nue.

[10] On en trouve au bord de Chevillon, dans le bois de Trieux.

PUBLICATION JANVIER 2024 – N°3

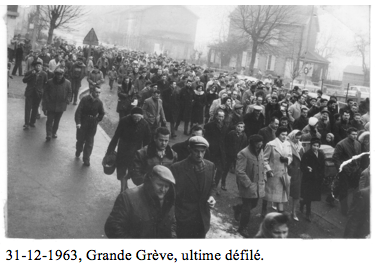

ALLER/RETOUR SUR LA GRANDE GREVE (14 octobre/31 décembre)

S’il est un événement marquant à Trieux, c’est bien la Grande Grève des mineurs en 1963.

De part sa durée, 79 jours d’occupation, un record ! De part l’élan de solidarité qu’elle a suscité, un exemple ! Bien sûr. Mais sa place dans l’Histoire sociale, tient aussi à son caractère emblématique d’entrée dans un processus de liquidation[1] du bassin ferrifère lorrain. Cette grève est « l’une des premières grandes ripostes du prolétariat contre la politique de « restructuration » du capitalisme français[2] ».

Dès lors, garder Mémoire de ce passé devient une nécessité, en tentant d’éviter le piège de l’hagiographie. Il s’agit moins de construire une histoire relevant du « Roman local » que de jeter un regard lucide,sur une aventure humaine, porteuse d’enseignements.

L’objet de cet article est donc de relater et de s’interroger sur les déterminants, le déroulé, le bilan et les leçons à tirer de cette grève emblématique.

Les déterminants.

Le mineur de fer appartient à une corporation qui a pris l’habitude de prendre son destin en main, de ne jamais s’incliner, de revendiquer des conditions de travail et des salaires décents. Il n’hésite guère à donner de sa personnes (défense de la Patrie, luttes sociales…)

Cet esprit combatif relève d’une conscience politique, alimentée de strates entremêlées, plongeant leurs racines dans la Révolution française, la Commune de Paris (18 mars 1871/28 mai 1871), les luttes anti-fascistes entre les deux-guerre, et l’explosion sociale de 1936, la Résistance au cours de la deuxième Guerre Mondiale.

Ces temps forts, sont cultivés et réactualisés, par les syndicalistes révolutionnaires (CGT avec 60% de mineurs syndiqués) et les militants politiques de gauche (communistes et socialistes).

les grands principes des Droits de l’Humain :

- les êtres Humains naissent libres et égaux en droits ; ils… doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. (article premier de la déclaration universelle des droits humains.

- La démocratie (du bas vers le haut) implique la connaissance ;

- le refus d’un ordre dans lequel richesses et pouvoirs sont réunis dans quelques mains.

A cette histoire longue, dont nombre de mineurs sont porteurs, s’ajoute le constat d’avoir contribué activement au développement économique de la nation et à l’enrichissement des Maîtres de forges. La conscience de classe ne peut qu’en être confortée.

Ainsi, les conditions d’une révolte déterminée étaient réunies à l’annonce des 258 licenciements. L’occupation du Fond, s’imposa, tout naturellement[3].

Occupation sous terre (moins 300 m)[4].

L’organisation s’inspire du modèle scoutiste auquel de nombreux mineurs ont été familiarisés. Un texte, rédigé au fond, codifie les règles de vie.

Les hommes sont répartis en équipe, ils assument, à tour de rôle la police, le fonctionnement du réfectoire, le grand nettoyage, le ravitaillement et l’entretien des W.C. On lit, on joue, on chante, on débat (donc on se forme, économiquement, politiquement, sociologiquement…), on se soutient (si besoin est). Ce biais humaniste, conforme à l’esprit d’une « République de copains », conforte la cohésion. On retrouve l’air du dehors après trois longues nuits ou à l’occasion de manifestations ;

Donner de la visibilité au Mouvement.

Très vite, la Solidarité Populaire prit forme (soutien moral, dons en argent ou en nourriture). Mais, compte tenu de l’enjeu (devenir économique d’une région et d’une profession) il importait de donner au conflit une dimension nationale. De multiples manifestations (dont la Marche sur Metz, le 6 novembre), un débat sur l’avenir des mines à la chambre des députés, des reportages dans les médias nationaux ne suffirent pas à infléchir la position patronale dont les investissements sont maintenant portés vers les gisements de minerais outre-mer et le complexe sidérurgique (Usinor) de Dunkerque qui, précisément, commence à fonctionner en cette année noire de 1963[5]. La question qui se pose alors : pourquoi les propriétaires des mines n’ont pas investis, en Lorraine, dans des industries de transformation de l’acier ? Et pourquoi l’État ne les y a pas incités, lui qui a déboursé des sommes fabuleuses en infrastructure à Dunkerque, et qui s’apprête à recommencer à Fos/Mer ? Les profits réalisés dans les mines étaient pourtant très conséquents. Par exemple, entre 1952 et 1959, les dépenses salariales dans les mines sont passé de 404,4 à 691,9 millions (+ 71%), alors que dans le même temps la valeur du minerai vendu est passé de 864,4 à 2353,2 millions (+ 172%).[6]

L’État, lui, semblait jouer les arbitres. Mais la défection des parlementaires lorrains (tous proches du Pouvoir gaulliste) lors des États Généraux du 8 décembre apparaît comme un reflet des positions gouvernementales. Dès lors, face à la crainte de l’enlisement de l’action, et aux menaces de fermeture de la mine, est venu le temps des compromis.

La direction syndicale mit tout son poids pour convaincre les mineurs d’accepter de reprendre le travail. Après 5 heures de vifs débats, c ‘est la « mort dans l’âme », « qu’on finit, non pas par accepter, mais par se résigner, à contrecœur »[7].

Bilan de ces intenses 79 jours.

Si l’on compare les revendications originelles avec les mesures obtenues on devrait évoquer une victoire sans appel du patronat, atténuée par la mise en place d’une formation professionnelle et de quelques mesures positives à courts termes (primes de licenciements, maintien provisoire dans le logement…) et d’autres qui suivirent, comme la retraite anticipée après 30 ans de mine.

Mais la réalité est plus complexe, car elles touche à des aspects moins mesurables qui renvoient à l’estime de soi et à la Dignité Humaine. Les acteurs de cette « épopée », y compris les femmes, ont refusé de courber l’échine, et ça, c’est une Victoire sur la fatalité, qu’aucun pouvoir politique ou économique ne pourra leur contester. L’essentiel, alors, n’est-il pas de s’être prouvé à soi-même, en osmose avec d’autres, qu’être humain c’est Résister !

La solidarité, en acte, aura permis d’indiquer le chemin conduisant au refus des diktats, et sur lequel s’engagèrent ceux qui eurent à faire face aux multiples plans de « restructuration » dont la Lorraine eut à souffrir.

Et, s’il est une leçon à tirer : l’action collective, la solidarité, même s’ils ne peuvent renverser les montagnes, grandissent les Humains ;

Résister[8] n’est jamais vain !

Daniel Sommen

[1] Entre 1961 et 1963, dans plusieurs « petites » mines (à Villerupt, Volmerange, Ottange, Bouligny), des mesures de réuctions d’effectifs furent prises, entraînant la création d’un Comité de Défense du bassin.

[2] Gérard Noiriel, blog : tenir la grève à Noël, une histoire de fierté pour le monde ouvrier.

[3] Déjà en mars 1951, les mineurs de Trieux avaient occupés le Fond durant 17 jours ; cette année là, ils obtinrent une augmentation des salaires de presque 40%.

[4] Pour davantage de détails sur cette partie, ainsi que sur la suivante, nous renvoyons au livre que nous avons publié à l’occasion du 55ème anniversaire de cette grève : Trieux 1963 Grande Grève, 79 jours d’offensive et de solidarité.

[5] 1963, c’est aussi le lancement du futur chantier de Fos/mer, érigé, lui aussi avec une participation financière de l’Etat

[6] Entre 1952 et 1959, la mécanisation poussée a entraîné une baisse des salires par tonne produite.

[7] Résultats du vote : inscrits, 430 ; votants, 384 ; exprimés, 360 ; poursuite de la grève, 145 (40,3% ; fin de la grève, 214 (59,7%.

[8] Bertolt Brecht : « celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu »

PUBLICATION OCTOBRE 2023 – N°2

LES CONSCRITS DE LA CLASSE 1961 (nés en 1941)

Le Conseil de Révision

Avant leur incorporation, les jeunes gens passent le Conseil de révision ; tous les garçons du canton d’Audun-le-Roman, dans la tenue de nudiste, passent devant les personnalités civiles et militaires et sont déclarés « bons pour le service », « inaptes (définitivement ou provisoirement) ». A Trieux, la classe 61 c’est 15 garçons et 10 filles. Tout cela s’arrose et se fête gaiement. Les garçons sont décorés de breloques et quincailleries tricolores etc…

Recueillement devant le Monument aux morts, en présence du Maire, de leur parrain et marraine.

Le soir

Toute cette jeunesse est réunie autour d’un repas. S’ensuit un bal avec l’élection de la Madelon et de ses demoiselles d’honneur. C’est un beau succès, de joie, de musique, de camaraderie et aussi financier. En effet, tous frais payés, il reste un magot dont il faut trouver l’utilisation. La décision est prise : ce sera une virée à Esch/Alzette.

Esch

Le lendemain, la joyeuse bande (garçons et filles) prend, en bus privé, la direction du Luxembourg. Ils sont déjà favorables aux transports collectifs ! Ils sont aussi patriotes : ils emportent leur drapeau ; ça fait un point de ralliement et d’encouragement, nous sommes encore tous fatigués de la veille.

Le bus nous dépose entre les deux dancings à succès Heim et Rossi, et la petite bande se met à déambuler dans une rue à gauche en descendant. La joie débordante se transforme, on ne sait pas pourquoi, en slogans peu sympathiques pour la Grande Duchesse et le Grand-Duc ! Est-ce la fatigue, l’esprit de groupe ?

La police.

En seulement quelques minutes, les voilà bloqués, par deux motards policiers, en bas de la rue, suivis d’un panier à salade (fourgon) et d’une grosse voiture américaine de police en haut. Sans violence, mais avec fermeté, les policiers font monter la joyeuse bande dans un véhicule propre dont les côtés sont habillés de contreplaqué tout neuf. Ils arrivent dans un bâtiment inconnu avec une cour. Les portes arrière s’ouvrent laissant apparaître le chef de la police qui nous montre sa mauvaise humeur, subitement augmentée par…

L’incident

… par l’expulsion – mal odorante, colorée du lointain repas de la veille – d’un vomi sur le beau contreplaqué du panier à salade. Le chef reste silencieux, digne. Il fait venir un torchon, un seau. Des volontaires muets, dans un silence pesant, sous l’œil d’une foule attirée par l’incident, essaient de réparer l’innommable.

Le discours

Il est bien tourné, expressif. Nous apprenons qu’on est ici au Luxembourg, qu’on aille faire le b…. en France. Que les responsables du pays méritent le respect. Nous sommes tous convaincus de ces vérités et proposons de retourner dans notre bus. Pas question, nous repartons jusqu’à la frontière dans le panier à salade après avoir prévenu notre chauffeur.

La légende

À la suite de ces quelques péripéties, des légendes naissent plus ou moins proches de la vérité historique :

– le chef de la police aurait téléphoné à une ou deux personnalités politiques françaises qui auraient calmé le jeu ;

– tout content, les conscrits se sont arrêtés à Crusnes pour (re)défiler derrière leur drapeau ;

– à toi d’imaginer…

L’avenir

Maintenant que les bus réguliers relient Trieux au Luxembourg sept fois par jour, maintenant que les descendants de la Grande Duchesse et du Grand-Duc viennent rendre des visites d’amitié à Thionville ou Longwy, je pense qu’il est temps de demander pardon pour nos coupables attitudes d’irrespect voilà 64 ans…

Mais pareil épisode ne risque plus de se reproduire puisque le Conseil de Révision a vécu avec la fin du Service militaire universel ; et avec elle, la disparition d’un rite qui marquait la transition vers la vie adulte. De jeunesse insouciante, on devenait Homme destiné à une responsabilité majeure : la défense de la Patrie.

Ce rite de passage pouvait-il s’accompagner sans festivités ouvertes à tous ? René Devaux

ORIGINES DE LA CONSCRIPTION EN FRANCE

« Tout français est soldat et se doit à la défense de la patrie » précise dans son article premier la loi Jourdain, en 1798, instituant la conscription en France. Mais, jusque-là, comment étaient recrutés les militaires ? Il nous faut distinguer la période antérieure à la Révolution de celle des premières années qui ont suivi 1789.

Sous les régimes monarchiques, les armées étaient constituées de volontaires placés sous le commandement de nobles ; en effet, pratiquement aucun roturier ne pouvait prétendre accéder à un grade d’officier. La suppression des privilèges conduisit à l’élection, par la troupe, des officiers sur la base du mérite, tant dans les armées que des Gardes Nationales. Celles-ci, formées dans chaque commune, ont pour fonction la défense de la nation.

A Trieux, en juin 1790, quarante-neuf citoyens se portent volontaires pour constituer la Garde Nationale. François Moraux est désigné commandant, Pierre Nicolas devient capitaine.

Figure : membre de la Garde Nationale. Gravure tirée de « Révolution française, images et récits », Michel Vovelle, éd. Messidor, 1986

Avant l’instauration de la conscription, l’appel aux volontaires, défenseurs de la Patrie (et de la Révolution), face à l’hostilité des coalisations étrangères fut organisé, notamment en 1791 et en 1792 quand la Patrie fut « déclarée en danger ». En 1791, l’Assemblée Constituante organisa la levée de 100 000 volontaires. Ainsi, à Trieux, Joseph Jandin (26 ans), Jean-Françis Jandin (25 ans), jean-Nicolas Dubois (22 ans), Charles des Indes (20 ans), Nicolas Gombert (20 ans) prirent les armes.

En 1792, 200 000 volontaires (dont l’enthousiasme fut inégal : réel dans les régions frontalières, faible dans certaines régions, l’ouest par exemple) furent nécessaires pour enrayer l’avancée des troupes autrichiennes et prussiennes. La « Victoire » de Valmy (20/09/1792) effaça les précédentes défaites et entraîna l’instauration de la République.

La poursuite des hostilités entraîna des levées de soldats en fonction des besoins, et la durée « sous les drapeaux » variait en fonction de la conjoncture. L’instauration de la conscription porta, sous le 1er empire, le temps d’incorporation à 6 ans minimum pour ceux que le tirage au sort avait désigné (30 à 40% des conscrits) (il était possible de se faire remplacer). Néanmoins, les effectifs incorporés allèrent crescendo, puisque l’effectif de 65 000 hommes en 1804 atteignit 340 000 en 1811 et même 857 000 en 1813. Les guerres menées sous le 1er Empire, et notamment, la meurtrière campagne de Russie (1812) explique cela.

Figure : 1er Empire, la Retraite de Russie (1812)

Le système du tirage au sort perdura jusqu’à l’instauration du service obligatoire pour tous avec l’instauration de la 3ème République. D.S

Publications (avec nombreuse photos) disponibles du Cercle d’histoire.

– Trieux-Tucquegnieux, destins croisés en sol mineur. Ouvrage collectif, 108 pages. 10 euros.

– Trieux 1963, Grande grève. Daniel Sommen. 132 pages. 10 euros

– Un village sous la domination allemande. Bernard Ragazzini, Daniel Sommen. 180 pages. 15 euros.

Pour passer commande : 07 68 34 07 80

PUBLICATION SEPTEMBRE 2023 – N°1

_____________________________________________

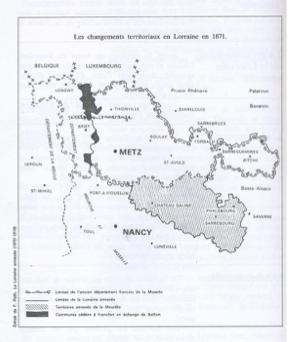

UN TRAITE … INTRAITABLE !

Trieux-Lommerange : de mains dans mains à dos contre dos

Dans la foulée de la défaite [1] française, face au royaume de Prusse, en 1870 et 1871, les départements actuels du Bas-Rhin, de Haut-Rhin et de Moselle sont annexés à l’empire allemand. Le nouveau tracé des frontières, va impacter, durablement, nos relations avec les voisins de Lommerange. En effet, ces deux villages, unis par des liens politiques, économiques et culturels historiques, se retrouvent appartenir à deux pays aux antagonismes forts.

Attachons-nous au déroulé des relations entre les communautés de Lommerange et Trieux, aux cours de ces derniers siècles, avant de mesurer les conséquences engendrées par la fracture de notre territoire.

Des siècles sous le même toit.

Sous l’ancien régime, nos deux villages appartenaient à la Mairie du Sart de Trieux. Ainsi, par exemple, le seigneur de ces lieux, François de Serainchamps, désigna [2] Etienne Nicolas, laboureur à Lommerange, Maire. A jean-Nicolas Jacques, de Trieux, il confia la charge Lieutenant de Maire (Adjoint au Maire, en quelque sorte). Et lorsqu’entre ces deux villes-sœurs des divergences apparaissaient, les habitants se réunissaient entre eux pour trouver une solution [3]. En effet, les relations pouvaient parfois être tendues. L’objet des tensions ? la gestion conjointe du Ban Commun (B.C).

La source de discordes